书法是中国及深受中国文化影响过的周边国家和地区特有的一种文字美的艺术表现形式。“中国书法”,是中国汉字特有的一种传统艺术。

在书坛走向多元化的今天,书法艺术升华到观念变革的高层次,这无疑是迈了一大步。书法现代性并不是简单地取决于书法艺术的形式、结构、线条等外在面貌,而是取决于内在精神的现代化。

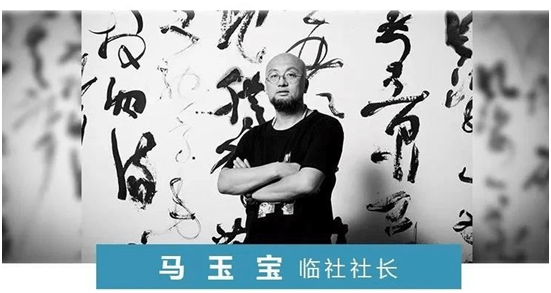

今天我们有幸采访到著名书法家马玉宝老师,马玉宝老师的书法,风格多变,既有着黑土地般的浑厚苍茫,也有着禅境般的空灵寂静;既能大气磅礴、胸藏丘壑,又能精细入微、翰不虚发。他擅长不同的尺幅、不同的文字内容,呈现给我们近乎完美的视觉冲击。

马玉宝老师的书法作品,基于他既表现了传统书法的技法和修养,又有才情卓然地找到适合自身的构思,自由地表达着自己对于古典和自身的理解。马玉宝老师的草书既沉着又屈郁,展现是生命那些大苦大悲大快大乐的境界,超越了生命的苦涩,回归到一种心性的释然。

这种释然,来源于马玉宝老师的经历,吉林农村土生土长的他想以书法改变自己的命运,青年时期便以硬笔介入书法,而又勤于真草隶篆。艺术之外还要为生活劳苦奔波,这其间经历的人生苦痛困惑,便构成他唯一诉说内心的生命形式--书法的精神源头。

(视频)

马玉宝老师这几年更是专注于中国书法的推广,接下来跟大家分享一下马老师这些年做的那些事:

2015年由马玉宝老师策划开展的公益书法“百日临”,至今已有5年。它以自己的力量推动书法的普及,行走在公益的路上,足迹遍及全国34个省、自治区、直辖市和特别行政区。并且走出国门,在美国、加拿大、日本、韩国、新加坡、新西兰、意大利、法国、比利时等华人群体落地生根。受益人群近二万人。“寻源”百日临全国巡展,更是推动书法普及,传播传统文化。

百日临第十七季见面交流会

寻源—百日临全国巡展走进灵石

2016年马老师发起成立了临社。至今发展会员270余人,每季度一次为期五天的集训,超过半数的会员通过在临社的学习,在国家级、省级、市级的书法赛事中崭露头角。

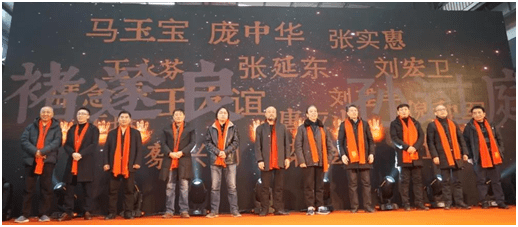

2016年临社成立仪式

2017年10月16日,设立临星奖,汇集了王家新、王友谊、崔志强、曾翔、丁幸生等著名书法家以及临社会员近130件临帖作品。其中,10位会员获得获奖提名,10位会员获 “临星奖”。首届“临星奖”受到了社会和媒体的广泛关注。中央数字电视书画频道、收藏天下、老故事以及张雄艺术网等众多媒体都对此次活动给予了现场采访和报道。

2017年临社周年庆典暨首届临星奖颁奖晚会

2019年临社名师堂项目启动发布会暨2019迎新笔会在北京宋庄艺术区盛大举行,来自全国的书画艺术家、历届临社学员、临社会员以及书画爱好者百余人参与了此次活动,共同见证临社名师堂的正式启动。

临社名师堂启动嘉宾合影

临社名师堂首次教学研讨会和临社全国分社现场签约活动同时举行,至此,临社已在全国成功开设24个分社。临社将以中国书画艺术教育为根基,持续不断的为打造深度共享经济体而努力。

马玉宝老师与临社24个分社社长合影

马老师对于书法的追求更是无止境:

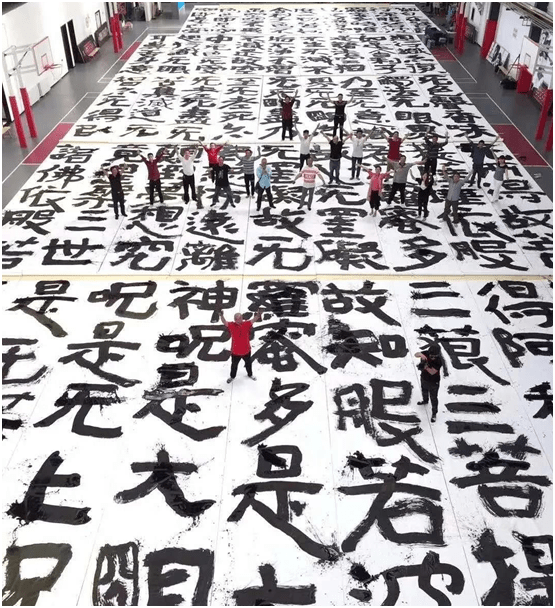

2017跨年之际,北京宋庄大宋球堂,马玉宝老师在这个长28米,宽15米的标准篮球场上书写了一幅巨幅《心经》。在这个420平米的场地上书写260多字的《心经》,单字平均1.5平米。

马玉宝老师在书写巨幅《心经》

2017年10月,马玉宝老师挥舞一支重约8斤的毛笔(蘸饱墨),在1080平米的空间,用时150分钟,书写平均每个字约4平米的巨幅心经作品。

在这样大尺度的空间,书写这样的巨幅作品,不但对整体章法要有超乎寻常的想像力和控制力,也需要充沛的体力。因此,无论对艺术表现力还是书者的体力都是极大的考验。

马老师把书法带进校园,达到了普及书法教育的目的,参与活动的学生、老师和家长,对书法有了更深层次的认识,书写能力上有明显的提高。

2018年马玉宝老师与首都师范大学附小柳明校区合作开展的永定路学区传统文化巡礼之“百日临”进 校园书法公益活动 “大写中国”千人笔会,在首都师范大学附小柳明校区学校园举行。

“大写中国”千人笔会现场

马老师365天风吹不散,雷打不动每天1篇《心经》的创作:

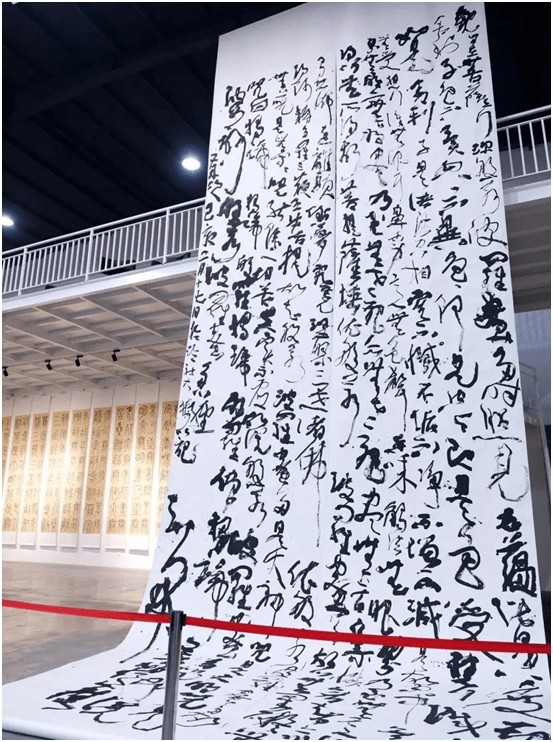

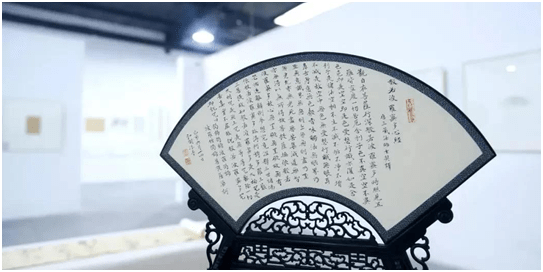

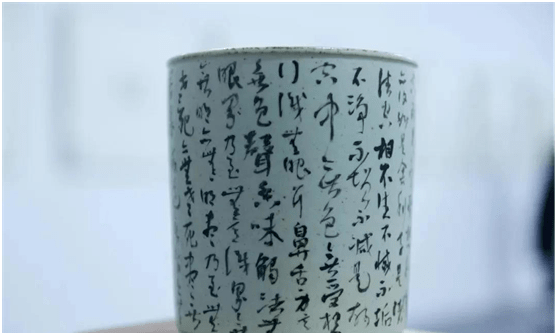

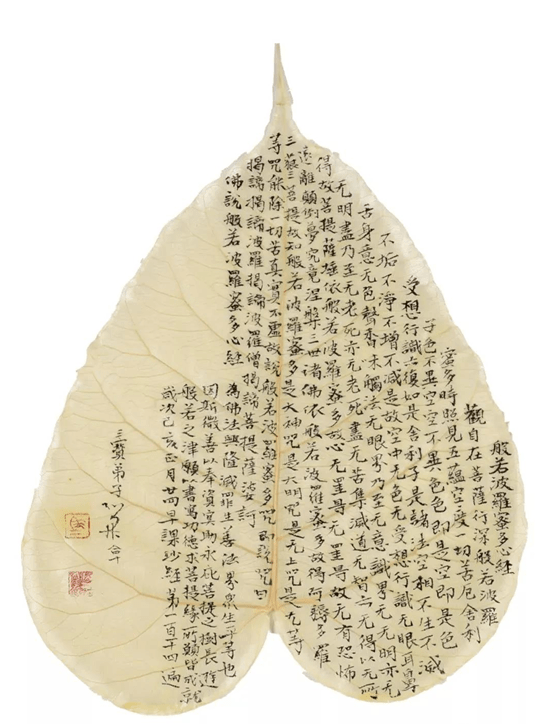

2019年,指月—弘开写心经书法展在北京上上国际美术馆正式开幕。马老师自2018年11月始,历时1年,每天1幅,共计365幅《心经》作品。展出作品篆隶楷行草五体兼备;幅式不一,最大的有70平米,最小的则盈手可握;作品形式风格百变,或静穆如山僧听松,或奔放似惊涛拍岸,或闲逸如竹下抚琴,或峭拔似高峰悬月。充分展现了马玉宝当下对书法艺术的追求、探索,以及他长期浸淫古代经典碑帖所带来的沉厚功力与不俗成就。

11米高草书巨幅《心经》

整整1年,365个早晨,每天1篇。天不论阴晴,地不分南北,纸不择大小,事不计闲忙,就像太阳必须从东方升起一样,风吹不散,雷打不动。秋冬春夏,365个早晨,马玉宝先生就这样过来了。

这365篇《心经》的书写,尺幅上大则满墙,细则盈手,篆隶楷行草,五体兼备;或大开大合,或纤毫毕露,或稚拙天真,或婉转优美,或荡气回肠,或余音绕梁,其风格一如我佛万千化身;其谋篇布局,更是随形附势、一任自然,巧拙之间,阴阳互现,于无中生有,在黑中见白,有法无法间,深得《心经》色空之妙旨。

大乘东传,千年以降,无论僧俗,抄经者数不胜数;由书法而言,名声赫赫者,亦不乏辈出。然而像马玉宝先生这般,似未曾闻。但在马玉宝先生看来,这只是他无数要完成的事其中的一件罢了。他想到了,他去做了,他做成了。如此而已。这种境界,不由得令人想起东坡居士的诗来。诗云:

庐山烟雨浙江潮,

未到千般恨不消。

到得还来无别事,

庐山烟雨浙江潮。

--摘自如白斋主《行深般若波罗蜜多时—读马玉宝先生<心经>书法系列有感》