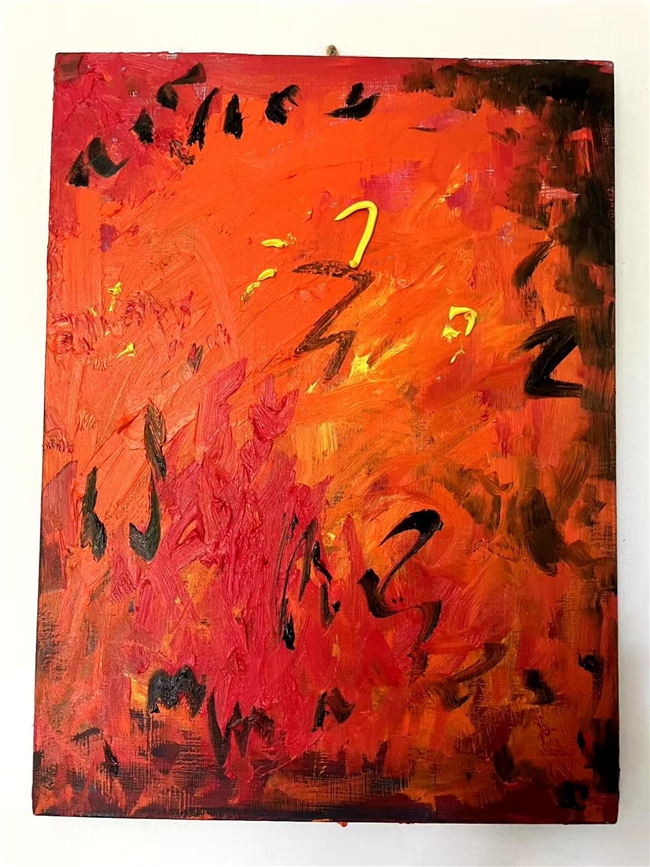

站在红霞翻涌的《赤道之恋》前,面对观者“看不懂抽象画”的困惑时,她的回答直指本质:“绘画表现的不是真实世界被你眼睛眼见的影像,而是被你心灵了解了的再创造的视觉影像”。这句自白揭示了中国抽象艺术的核心精神——心灵重构的视觉表达。《居易》作为她这一谱系的新作,既延续了朱德群、赵无极等先辈将《易经》八卦转化为色彩宇宙的探索,又以当代姿态演绎了“观物取象”的东方美学密码。

一、观物取象:东方抽象的美学基石

《居易》的创作思维深植于《易传》“观物取象”的古老智慧。这种思想强调艺术形象并非对客体的简单复制,而是创作者主观思维对客观物象的提炼与再创造:“物与象之间绝非简单的对应关系,观同一物往往能取得不同的象,这是由创作者自身的主观意识决定的”。

朱德群曾将这一哲学转化为视觉语言——乾卦的象征浩渺苍穹,坤卦的黑色隐喻厚土淤泥,震卦的呼应惊电。在《居易》中,我们同样能辨识出这种“卦象与色彩的象征体系”画面左下角涌动的玄黑与右上形成“坎离既济”之象,而中央螺旋升腾的金色笔触恰似“太极”的具现。这种布局超越了西方形式主义的几何构成,构建了一个气韵流转的宇宙模型。

二、点线面中的东方韵律

康定斯基在偶然倒置的画作中发现抽象真谛时,曾宣告“点是一切形象的最单纯化”,而“线是点在一种或多种力量下的通道”。这种理论在《居易》中获得了东方化的重生:

1.笔触的书法性:枯笔飞白如篆籀古拙,浓墨泼彩似狂草奔放,令人想起蔡居“挥洒自如的国画笔法”

2.水墨与油彩的共生:油画形成的中式朱云氤氲与传统水墨的“墨分五色”神韵相通

3.虚实的哲学:画面留白处的“空”并非空缺,恰是老子“凿户牖以为室,当其无,有室之用”的空间哲思

王易罡在《浅降系列》中将山水解构为色块的运动,《居易》则更进一步——那些看似随意的刮刀痕迹实则是“屋漏痕”笔法的当代转译,油彩堆叠的肌理中暗藏“皴法”的基因记忆。这种:抽象与具象的辩证正是白居易所言“艺尤者其画欤?画无常工,以似为工;学无常师,以真为师”的现代诠释。

三、抽象即用:艺术的精神赋格

中国抽象从未遁入纯粹形式主义的象牙塔。《居易》的标题本身便暗示着对“生活世界”的关怀——它既是对“诗意栖居”的追问,亦是对白居易“文章合为时而著,歌诗合为事而作”功利美学观的呼应。这种“社会性品格”在当代创作中延续:

1.蔡居的《赤道之恋》将印尼森林大火的集体创伤转化为炽烈的红

2.朱德群在《红雨村,白云舍》中以抽象语言重构故园乡愁

3.《居易》中沉稳的赭石色调与跃动红碰撞,暗喻城市化进程中自然与文明的角力

这种抽象的社会关怀使作品超越了装饰功能,成为承载集体情感的容器。正如白居易强调的“根情、苗言、华声、实义”,情感始终是艺术的根本。《居易》中那些仿佛被火焰灼烧过的边缘,那些如植物根系般蔓延的线条,都是情感物化的痕迹。

四、市场中的文化自觉

中国抽象画的市场价值与其文化主体性建构正在同步深化。赵无极的《1.12.81》在内地拍出1098万元,朱德群作品屡破千万的记录,印证了“中国式抽象”的收藏潜力。但比经济指标更重要的是其文化身份的觉醒:

1.蔡居在普林斯顿的讲学聚焦“中国特色抽象画”

2.美国评论家艾伦·赛尔顿解读《蓝色6号》时指出其表现的是“老子‘道生万物’的宇宙”

3.《居易》拒绝模仿德·库宁的暴力笔触或罗斯科的光色冥想,而是从《富春山居图》的空间意识中寻找抽象语法

这种“文化自觉”在公共空间加速渗透——上海新建大厦中70%的“门面画”已是抽象或半抽象作品,它们正以视觉启蒙的方式重塑大众审美。当观者不再追问“画的是什么”,转而感受画面中风的流速、光的震颤、大地深沉的脉搏时,《居易》便完成了它的美学使命。

从康定斯基“上下颠倒的马上”发现抽象真谛的传奇,到王易罡“放弃视觉效果”的创作实验,抽象艺术始终在颠覆既定认知。《居易》的独特价值,在于它将“易经的宇宙观、书法的时空感、水墨的哲学性”熔铸为当代视觉语言:那些旋转的墨渖既是星云的诞生,也是笔锋在纸绢上的舞蹈;那片氤氲的青色既是艮卦的山岳象征,也是城市化进程中渐逝的远山轮廓。

当抽象艺术的东方谱系已从朱德群的“红雨村”绵延至今日的《居易》,我们终于可以说:中国式抽象不再是对西方现代主义的注脚,而是一条以“古老智慧重构当代视觉的创造性路径”它证明最前卫的艺术表达,亦可承载最深邃的文明基因。

顾青

师承章明炎(陈丹青的启蒙老师),华山美校毕业

中国工艺美术学会教育工作委员会会员

上海创意产业协会理事

法国NEOMA诺欧商学院文化产业管理博士

艺术管理主要学术成果:

发表《白玉兰图案元素在中国珠宝首饰设计研究与分析》《国家珠宝文化旅游产业基地建设初探》《中国奢侈品的发展与消费探讨》等学术期刊8篇。其中《试论中国奢侈品文化发展研究》《新课标下高校艺术管理学科建设的研究》获国家级优秀论文一等奖。